懸垂は数ある自重トレーニングの中でも特におすすめの筋トレです。

様々な種類の懸垂を極めることで上半身をしっかりと鍛え上げることが出来ますよ。

この記事では、たくさんの種類の懸垂の中から私自身が実践してきて特に効果のあった6種類の懸垂の正しいやり方を解説していきます。

正しいやり方で行わなければ効率良く鍛えることが出来ないだけでなく、怪我にも繋がってしまいます。

写真を多めに使用し、正しいやり方のコツや鍛えれる部位などもお伝えしていきます。

懸垂を始めた方はぜひ最後まで読んで参考にしていただければ嬉しいです。

- 懸垂の種類を知りたい

- 懸垂の正しいやり方を学びたい

- 懸垂で鍛えられる部位が知りたい

- 懸垂ができるようになるコツを知りたい

懸垂とはどんな筋トレ?

懸垂とは高い位置にある棒にぶら下がり、上半身の筋肉を使い体を引き上げる動作を繰り返す筋力トレーニングです。

チンニングとも呼ばれています。

懸垂は、肩や腕、背中を同時に鍛えることができる究極の上半身トレーニングであり、男らしい体を目指す人なら必ず取り入れるべきトレーニングです。

多くのやり方が存在し、バーの握り方や握る幅によってメインで鍛えられる筋肉が異なってきます。

懸垂の正しいやり方と鍛えられる筋肉を覚えて、あなたの特に鍛えたい筋肉を効率良く鍛えていきましょう。

どの種類の懸垂でも一部の筋肉だけが鍛えられるのではなく、全体的に鍛えることができます。

懸垂の種類によって特に鍛えられる筋肉の部位が変わってきます。

懸垂で鍛えられる筋肉

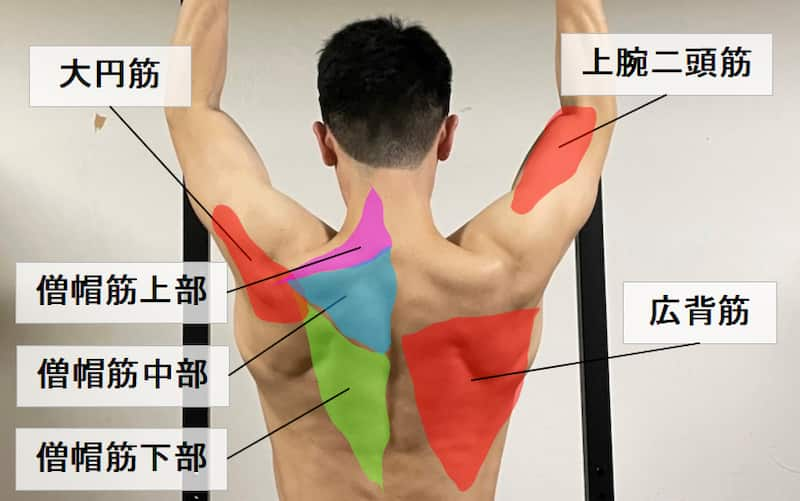

広背筋

肩甲骨の下から背骨に沿って伸びる筋肉で、主に腕を引き寄せる動きに使われるのが広背筋です。

背中の中でもっとも大きな筋肉ですが、日常生活ではあまり意識して使うことが少ない筋肉です。

僧帽筋

首の後ろ側の付け根から背中に広がっている筋肉です。

上部・中部・下部に分けられ、懸垂では主に、僧帽筋中部及び下部の強化が望めます。

大円筋

大円筋は広背筋と共に肩関節の動きをサポートする筋肉です。

あまり有名ではないですが、背中の逆三角形と作るためには重要な筋肉と言われています。

上腕二頭筋

腕の上部、いわゆる力こぶにあたる筋肉です。

長頭・短頭と呼ばれる2つの部位に分かれています。

全ての懸垂に共通する正しいやり方

まずはじめに、どんな種類の懸垂を行う時でも意識すべきことがあります。

- 腕を完全に伸ばし切らない

- 反動を使わない

- 呼吸を止めない

- オールアウトするまで行う

腕を完全に伸ばし切らない

体が下がってきた際に、完全に脱力せずに腕が伸びきるギリギリのところで止めるようにしましょう。

一見、腕を伸ばし切った方が負荷が大きくなり鍛えられるように感じるかも知れませんが、違います。

筋肉を鍛えるときは、動作中に筋肉を休ませないようにすることが重要です。

伸びきるギリギリで止めて、休ませることなく力を出し続けることで筋肉をしっかりと鍛えることができます。

反動を使わない

これについては当然のことですが、反動を使うと鍛えたい筋肉にしっかりと効かせることができず筋トレの効果が半減してしまいます。

ゆっくりと行うことを意識しましょう。

呼吸を止めない

懸垂をする際に無意識で呼吸を止めている人を多く見かけます。

呼吸により酸素を体内へしっかりと取り込むことで、トレーニング効果が増大します。

また、呼吸を止めないことは、フォームの安定や血圧の急上昇を押さえる効果などもあります。

怪我のリスクを減らし、筋トレ効果を最大限にするために、呼吸は意識して行いましょう。

オールアウトするまで行う

筋肉をつけるうえで特に大切なのがオールアウトするまで行うことです。

筋トレをして「筋肉を大きくしたい。」「たくましい上半身を手に入れたい。」と思っている方は必ずオールアウトするまで行いましょう。

オールアウトとは何か??

疲労困憊という意味があり、筋トレでは正しいフォームでできなくなるまで追い込むことを言います。

「1日10回3セット」などと回数を決めて行うのも良いですが、最後の1セットは限界まで追い込むことをおすすめします。

昨日より今日、今日より明日というように、少しずつでも回数を増やす意識をすると筋肉は成長していきます。

トレーニングの原則「漸進性の原則」

筋トレをする際に、筋肉に負荷をかけますが、毎回同じ負荷をかけ続けていても筋力はアップしていきません。

筋力アップには、できるようになったら負荷を増やすことを繰り返す必要があります。

6種類の懸垂のやり方

ここからは私がおすすめする6種類の懸垂のやり方と実施するときのポイントなどを解説していきます。

懸垂の種類を紹介する際に良く使われる名前があります。

例えば、「プルアップ」や「ナローグリップチンニング」など。

初心者にはわかりにくいため、わかりやすい名前をつけて紹介していきます。

種類① 順手懸垂

正しいやり方

- 手のひらを前に向けてグリップを握る

- 肩幅よりやや広めに握る

- 反動を使わずにゆっくりと身体を持ち上げる

- 顎がグリップの高さを超えたらゆっくりと下ろす

- 腕が伸びきる寸前で止める。

メインで鍛えられる筋肉

順手懸垂は主に、広背筋や僧帽筋を鍛えるのに効果的なトレーニングです。

最も一般的な懸垂であり、背中を全体的に鍛えるのに有効です。

種類② 逆手懸垂

正しいやり方

- 手のひらを自分の方に向けてグリップを握る

- 肩幅と同じくらいの位置を握る

- 反動を使わずにゆっくりと身体を持ち上げる

- 顎がグリップの高さを超えたらゆっくりと下ろす

- 腕が伸びきる寸前で止める。

メインで鍛えられる筋肉

逆手懸垂は主に、上腕二頭筋をメインで鍛えるのに効果的なトレーニングです。

その他にも広背筋、僧帽筋、大円筋などもまんべんなく鍛えることができます。

大胸筋を鍛えたい場合は、握る位置を肩幅より狭くするが有効です。

下の写真のように、拳1~2個分あけます。

大胸筋に効いていると感じる場所まで下げて上げるを繰り返すと、効率よく大胸筋を鍛えることができます。

種類③ 横向き懸垂

正しいやり方

- 体を横に向け、バーを挟むようにグリップを握る

- 反動を使わずにゆっくりと身体を持ち上げる

- 肩がバーに触れたらゆっくりと下ろす

- 腕が伸びきる寸前で止める。

- 反対の肩がバーに触れるように体を持ちあげる

- これを交互に繰り返す

↓↓↓

右手を左手の間隔は自分がやりやすい位置で握ってかまいません。

メインで鍛えられる筋肉

横向き懸垂は主に、大円筋を鍛えるのに効果的なトレーニングです。

前にする手を固定せず交互にすることで、左右の筋肉をバランスよく鍛えることができます。

種類④ 広く握る懸垂

正しいやり方

- 手のひらを前に向けてグリップを握る

- 肩幅より広めに握る

- 反動を使わずにゆっくりと身体を持ち上げる

- 胸がグリップの高さまで上がったらゆっくりと下ろす

- 腕が伸びきる寸前で止める。

肩甲骨を意識しながら行うことが大切です。

少し体を反らせて、胸をバーに近づけるイメージで行うとやり易いと思います。

鍛えられる筋肉

広げた懸垂は、主に広背筋、僧帽筋、大円筋、大胸筋が鍛えられます。

逆三角形の体を効率良く作ることができます。

幅を広く握ることで、より一層背筋全体を強く刺激することができます。

難易度が格段にあがるので、できるようになったら徐々に握る幅を広げていくようにすると良いですよ。

種類⑤ 広く握る懸垂(後ろ)

正しいやり方

- 手のひらを前に向けてグリップを握る

- 肩幅より広めに握る

- 反動を使わずにゆっくりと身体を持ち上げる

- 首の後ろがグリップの高さまで上がったらゆっくりと下ろす

- 腕が伸びきる寸前で止める。

肩まわりに力を入れる意識をするとやりやすいと思います。

鍛えられる筋肉

広げた懸垂(後ろ)は、主に広背筋、僧帽筋、大円筋が鍛えられます。

通常の広げた懸垂よりも僧帽筋に強い刺激が加わります。

首や肩付近の筋肉を発達させたい人におすすめです。

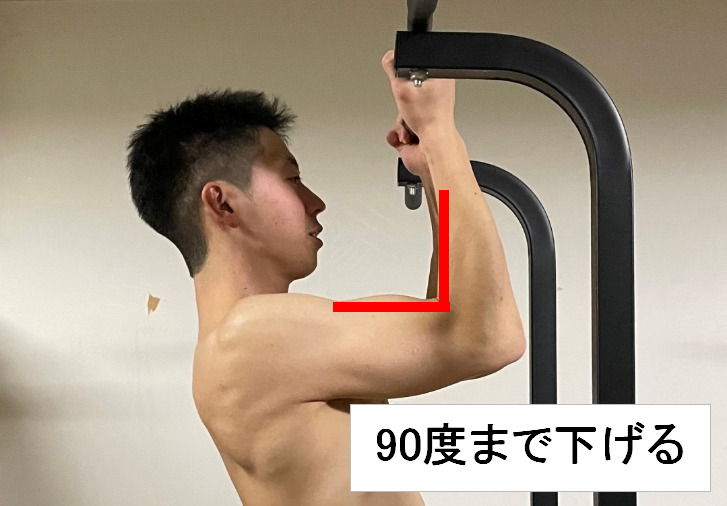

種類⑥ 小刻み懸垂

正しいやり方

- 手のひらを自分の方に向けてグリップを握る

- 肩幅と同じくらいの位置を握る

- 反動を使わずにゆっくりと身体を持ち上げる

- 顎がグリップの高さを超えたらゆっくりと下ろす

- 腕が曲がりが90度になるまで下げて繰り返す

※体の下げる位置以外は「逆手懸垂」と同じです。

鍛えられる筋肉

小刻み懸垂は通常の逆手懸垂と同じく上腕二頭筋をメインで鍛えるのに効果的なトレーニングです。

通常の逆手懸垂よりも上腕二頭筋を集中的に鍛えることができます。

おすすめの懸垂マシン

BangTong&Li マルチジム

13,900円

※2022年5月現在の最安値(楽天)

ぐらつきがなく安定性に優れた商品です。

懸垂をしていると、背面クッション部分に膝がぶつかってしまい邪魔に感じることがあると思います。

この商品は、背面クッション部分がなくてもしっかりと補強されているため、取り外して使用することもできます。

今回紹介した7種類の懸垂にストレスなく取り組むことができます。

写真に写っている私が実際に使っている商品です。

まとめ

今回は6種類の懸垂のやり方と実施するときのポイントを紹介しました。

懸垂は上半身を全体的に鍛えるのにとても優れた自重トレーニングです。

色々な種類の懸垂を行うことで、上半身を徹底的に鍛え上げることができます。

鍛えたい部位がある方は、その部位がメインで鍛えらえる懸垂を行い理想の体を目指しましょう。